누구나 택배를 기다릴 때의 설렘은 알지만, 택배가 나에게 오기까지 어떤 과정이 있었는지는 알지 못한다. 박스를 실어 집까지 나른 사람은 누구인지, 그의 하루는 어땠는지, 어떤 삶을 거쳐 우리 집까지 왔는지 알지 못한다. 하루에 많게는 400개의 물량을 소화하며 늦은 밤까지 중노동에 시달리는 그들의 삶을 몰랐다. 택배기사가 갑자기 사망했다는 짤막한 제보 한 통을 접하기 전까지는 그랬다.

지난해 10월 초였다. 택배 노동자가 사망했다는 단문의 제보는 사실 어느 장삼이사의 죽음이겠거니 여기며 그냥 넘길 참이었다. 이성은 게을렀지만, 몸은 부지런했다. 어느새 입은 후배에게 제보자 취재를 지시했고, 손은 습관처럼 발제문을 준비했다. 평소와 다를 바 없는 죽음일 것이란 어리석은 예단은 보기 좋게 빗나갔다. 숨진 택배기사는 CJ대한통운 소속 40대 남성 김원종씨, 김씨는 배송 도중 호흡곤란을 호소하다 숨을 거뒀다. 택배가 가장 많이 몰린다는 추석이 갓 지난 때였다. 과로사일 것이란 직감이 왔다.

“사고가 난 날 '아빠, 오늘은 어제보다 좀 늦을 거야'라고 했어요. 어제 저녁 9시20분에 들어왔는데 어제보다 늦을 거라고 하면 심정이….” 김씨의 빈소에서 만난 아버지의 말이었다. 추석 전후로 배송 물량이 30% 가까이 늘었다. 해당 기간 김씨에게 배정된 하루 배송 물량은 400개 내외였다. 끼니를 걸러 가며 배송해도 감당하기 어려운 물량이었다. 늦은 밤 귀가, 새벽 출근을 반복하던 김씨의 뒷모습을 본 것도 그날이 마지막이었다. ‘야, 조심해’란 별다를 것 없던 아침 인사가 아들에게 건넨 끝인사가 됐다.

유가족은 산재도 받지 못할 형편에 처해 있었다. 김씨가 생전에 산재 적용 제외 신청서를 제출한 탓이었다. 이른바 ‘산재 포기 각서’. 산재 적용 제외 신청서 작성은 사업주와 특수고용노동자인 택배기사들 사이의 암묵적인 관행이었다. 심지어 김씨의 산재 적용 제외 신청서는 대리 작성된 것이었다. 김씨가 제출했다는 신청서의 필적과 김씨의 실제 필적은 완전히 상이했다. 김씨가 소속된 대리점 측의 회계법인이 신청서를 대필했다는 사실이 드러났다.

다른 택배 노동자들의 죽음도 하나둘씩 세상에 모습을 드러냈다. 택배사-대리점-택배 노동자로 이어지는 ‘하청의 재하청’ 고용 구조는 대형 택배사들에 면죄부를 줬다. 택배사는 책임의 주체는 자신이 아니라며 슬그머니 한발 물러났다. 정부도 책임을 다하지 않기는 마찬가지였다. 정부가 약속했던 추석 성수기 임시 분류 작업 인력 지원도 제대로 이뤄지지 않고 있었다. 책상머리 앞에선 알 수 없는 내용들이었다.

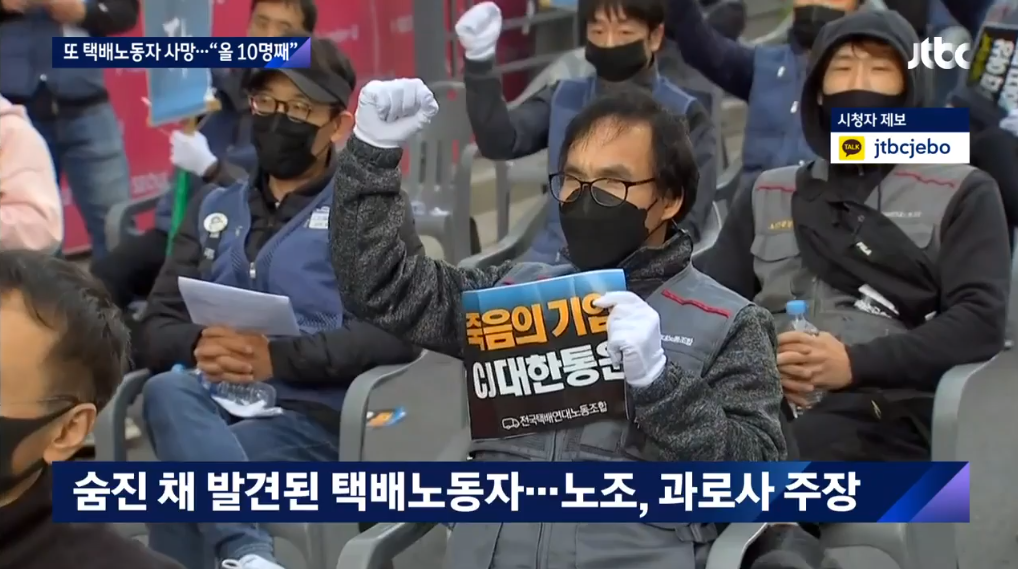

우리가 쓴 일련의 기사는 사회적 논의의 장을 마련하는 기폭제 역할을 했다. 전국택배연대노조도 함께 나섰다. 택배노조는 CJ대한통운을 규탄하는 기자회견을 열었다. 타 언론사들은 JTBC 기사 내용을 추종 보도했고, 국회는 입법으로 호응했다. ‘택배 노동자 과로사 방지법’이 올해 1월 본회의의 문턱을 넘었다.

세상의 모든 편의 뒤에는 사람이 있다. 택배가 온다는 건 사람이 온다는 뜻이다. 적어도 언론은 택배 상자뿐 아니라 상자를 들고 온 사람도 봐야 한다. 오늘도 현장을 뛰고 있을 택배 노동자에게 수상의 영광을 돌린다.