창간 60주년을 맞은 중앙일보의 유산이 디지털과 만나 새 생명을 얻었다. 출시 3년 차를 맞은 디지털 구독 서비스 ‘더중앙플러스’가 중앙일보 60년 역사와 방대한 아카이브를 활용한 시리즈로 독자들의 이목을 집중시키고 있다. 이 중 ‘이난향의 명월관’(이하 명월관)은 1970년 중앙일보에 기생 이난향이 기고한 ‘남기고 싶은 이야기’에 다양한 사진 자료와 상세한 설명을 덧붙여 구한말의 역사를 새로운 시선에서 조명하고 있다. 다음은 55년 전 글을 맛깔나는 이야기로 재탄생시킨 이경희 중앙일보 더중앙플러스부국장의 시리즈 제작기.

더중앙플러스는 ‘박근혜 회고록’ ‘성공한 노무현, 실패한 노무현’ ‘전두환 비사’ 등의 독점 콘텐트를 소개하며 ‘현대사 맛집’으로 떠올랐다. 뭔가 다른 건 없을까 궁리하던 차에 중앙일보의 간판 상품이었던 ‘남기고 싶은 이야기’가 떠올랐다.

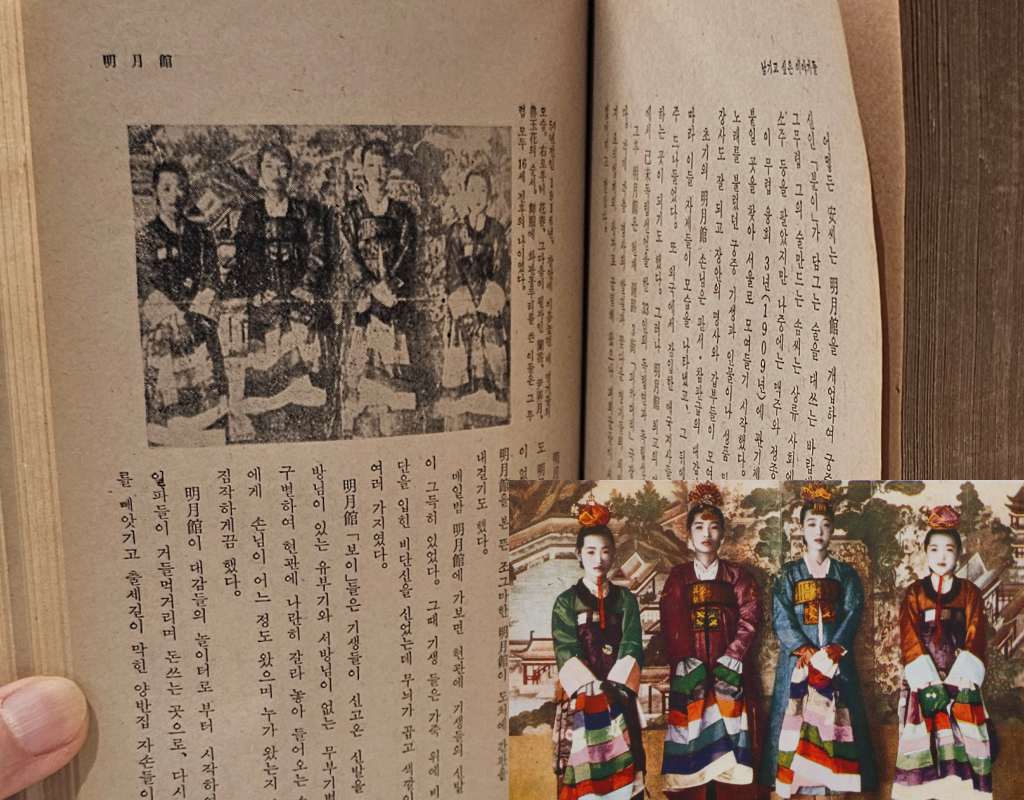

기사 DB를 뒤져 찾아낸 100종이 넘는 시리즈 중 가장 끌린 것이 70년 12월 25일부터 이듬해 1월 21일까지 연재된 ‘명월관’이었다. 명월관의 필자 이난향(1901~79)은 일제 강점기 조선 최고의 기생으로 손꼽혔다. 평양 출신인 난향은 열셋에 서울에 와 스물다섯에 조선 권번의 취체 자리에 오른다. 명기를 많이 배출하기로 유명한 기생 조합 조선권번, 요즘으로 치면 하이브나 YG에서 일종의 교장 역할을 맡은 것이다. 30대 초반에 신문 기자와 결혼하면서 은퇴하지만 가곡과 가사 등 유성기 음반을 취입하는 등의 예술활동은 이어간다.

이난향이 직접 썼는지, 신문기자 출신인 남편의 영향인지, 캐처를 맡은 중앙일보 대선배님의 솜씨인지는 모르겠으나 지금 읽어도 전혀 촌스럽지 않은 세련된 문체가 돋보였다. ‘기생’이라는 소재의 대중성과 상품성도 뛰어나다고 판단했다. 명월관 분점 태화관에선 민족대표 33인이 독립선언문을 낭독했다. 이난향의 ‘명월관’은 조선왕조·대한제국의 몰락으로 궁중 나인과 관기가 내몰리면서 급격히 변화한 저잣거리의 풍속사이자, 독립투사부터 친일파까지 명월관을 드나들던 유력 인사들이 뒤얽힌 구한말 격동의 기록이었다.

그러나 55년 전의 글을 되살리는 게 아주 순조롭지만은 않았다. 관련 논문과 책을 뒤지다 보니 명월관의 창립 일자 등 후대의 연구에서 반박된 팩트가 여럿 있었다. 고민 끝에 원글은 최대한 살리되 필요한 부분은 부연 설명을 덧붙이는 걸로 가닥을 잡았다.

사진도 문제였다. 흑백 신문이 디지털화된 터라 우리 사진 DB에 남은 건 화질이 떨어지는 흑백 이미지 몇 장뿐이었다. 다행히 국립민속박물관 소장품 DB 등에서 선명한 컬러 사진을 건질 수 있었다.

지면 기사를 디지털 DB로 만드는 과정에서 한자를 잘못된 독음으로 입력해 넣은 경우도 왕왕 있었다. 이는 중고서점에서 확보한 ‘남기고 싶은 이야기’ 책으로 크로스 체크했다. 마지막으로 극적인 스토리텔링을 위해 연재 순서를 살짝 바꾸고 재구성했다.

중앙일보 창간 60주년 메시지가 ‘중앙 60년, 더 중앙 60년-혁신은 계속됩니다’이다. 중앙일보의 혁신 DNA는 진짜 오랜 뿌리를 갖고 있었던 것이다. 히스토리(history)가 아닌 허스토리(herstory), 그것도 사회적으로 천대받던 기생이 쓴 역사를 중앙일보가 일찍이 다뤘다는 점에서 전율을 느낀다.

우리가 쓰는 기사, 콘텐트를 60년 뒤 우리의 후배가 먼지 쌓인 DB를 뒤지다가 찾아내 그 시대에 맞게 다시 생명력을 불어넣는 상상을 해본다. 중앙일보가 앞으로 60년 더 혁신하며 생존하기를 바라며 글을 마친다.